來源:環保水圈

外企不等于美企。早在關稅壁壘帶來供應鏈壓力前,國內環保企業已經以更堅決的姿態推進技術攻堅,而這種蛻變在資本市場已有映射。

4月2日起,美國對華關稅從34%->125%->145%,再到4月11日,對通信設備、半導體等關鍵品類豁免。

期間,面對美方濫施關稅的行為,中國政府也予以強硬反制,海關總署最新表示:天塌不下來!

撇開那些高大上的未來格局不談,對中國的環保行業而言,這把由美國掀起的「關稅」風浪,如今到底算幾級呢?

關稅政策調整引發的物價波動正成為社會關注的民生焦點。在這場貿易格局變動中,環保產業鏈的監測板塊率先顯現連鎖反應。

統計顯示,環境監測機構及科研實驗室正面臨首輪成本壓力,其癥結在于我國高端科學儀器領域長期存在的"卡脖子"現象。

值得關注的是,實驗室核心設備的進口依賴度持續高企。

以精密分析儀器為例,色譜、質譜、光譜等關鍵設備長期被賽默飛、安捷倫等歐美日企業主導市場。

據行業研究報告,2016至2019年間我國分析儀器進口占比持續超過80%,其中質譜類設備的外資品牌市占率更是逼近九成。

這種技術壁壘導致的供應鏈脆弱性,在關稅政策調整背景下愈發凸顯為行業發展的痛點。

正因此,國際巨頭如賽默飛、安捷倫、島津、Waters等憑借技術優勢始終占據主導地位。

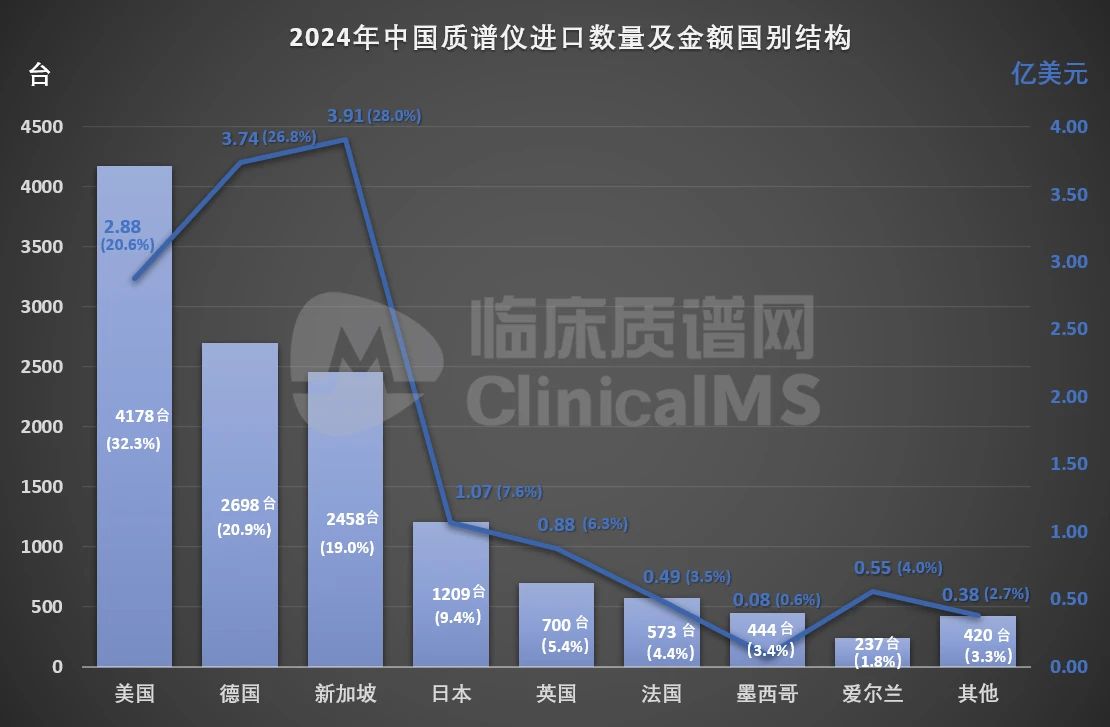

以質譜儀為例,2024年,美國、德國、新加坡為質譜儀主要進口地,其中美國進口質譜儀數量占比達到33%,是我國質譜儀進口數量最多的國家。

耗材和試劑的連鎖漲價,也讓部分檢測公司短期內的采購成本驟增。

比如,幾天前賽默飛和默克兩家生物試劑巨頭,紛紛關閉了線上銷售渠道,有知情人士爆料稱:賽默飛的試劑耗材可能全線漲價,漲多少還不知道。

不少試劑代理公司也“亂成一鍋粥”,有的國內現貨被取消,有的鎖單不發,有的價格要調不調的......

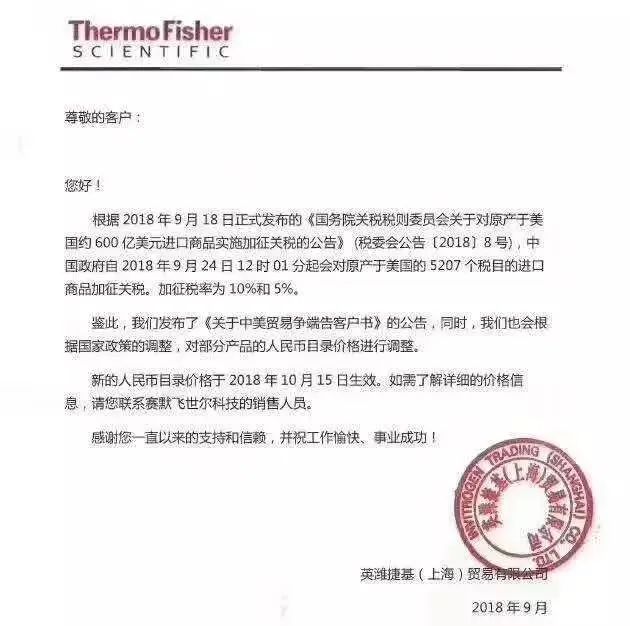

而這種擔憂并非空穴來源。早在2018年的貿易戰中,賽默飛等多個美國儀器品牌就曾發過因關稅加征而調整價格的漲價通知函。

此外,像安捷倫的色譜柱子、ScienCell ECM培養基、PM996封口膜等也都開始面臨價格上漲的局面。

環保國產化「突圍戰」正當時

中國科學儀器產業的自主化進程正以雙重軌跡加速推進:在高端領域,盡管進口設備仍占據主流選擇,但技術破冰已現曙光。

雪迪龍、聚光科技等領軍企業通過質譜聯用技術、高精度色譜模塊等核心技術的突破,逐步撕開跨國企業的技術壟斷網絡。

特別是聚光科技2024年前三季度財報顯示,其23.05億元營收背后,歸母凈利潤166.76%的爆發式增長,印證了自主創新帶來的價值釋放。

在中低端賽道,本土企業的全球化布局已初具規模。川儀股份憑借壓力變送器等基礎產品的技術迭代,不僅穩居國內市場占有率榜首,更在2024年上半年實現海外訂單86%的躍升。

這種"農村包圍城市"的產業演進路徑,推動國產科學儀器市占率從2018年的15%低谷攀升至2024年的38%關口,環境監測設備出口更以五年22.7%的復合增長率實現彎道超車。

值得關注的是,技術攻堅已演變為環保產業的集體行動。

資本市場數據顯示,2024年上半年近七成環保上市公司追加研發投入,格林美4.8億元的研發支出領跑行業,前50強環境企業平均研發強度連續三年攀升。

這種戰略投入正在重塑產業基因——當關稅壓力傳導至供應鏈時,中國環保企業展現的已不僅是成本管控能力,更是以核心技術為錨點的價值創造能力。

這場由外壓引發的產業變革,或將重構全球環境科技競爭格局。

中國環保產業的全球化韌性正在接受歷史檢驗。當前貿易環境波動下,行業頭部企業展現出的并非被動防御姿態,而是全球供應鏈重構中的主動戰略調整。

從上市公司披露信息可見,環保企業的國際業務版圖早已突破單一市場依賴:節能環境在50余國的業務網絡中,北美市場權重不足5%;福龍馬、中國天楹將戰略重心鎖定東南亞基建市場與歐洲碳中和機遇;山高環能更通過UCO產品"市場切換術",將銷售主戰場轉向歐洲生物燃料需求激增的窗口期。

值得關注的是,這種多極化布局并非短期應激反應。海關總署數據顯示,2024年前三季度環保設備出口結構中,東盟市場占比提升至34.7%,較2020年增長12個百分點;對共建"一帶一路"國家出口額同比增幅達28.3%,顯著高于整體出口增速。

這種市場多元化戰略的深層邏輯,實則是中國環保產業深度融入全球綠色轉型浪潮的必然選擇——當歐盟碳關稅機制進入實施階段,東南亞新能源基建需求井噴,中國環境技術解決方案正在成為新型全球公共產品。

正如產業鏈傳導效應所示,當前的壓力測試非但未撼動產業根基,反而加速了技術標準對接與商業模式創新,這正是大國產業升級必經的"淬火"歷程。